Eh bien voilà revenue l’année nouvelle ! Nous savons que ça ne veut pas dire grand chose, mais si ça peut nous permettre de nous sentir de même un tant soit peu neufs, décidés à laisser derrière nous le pesant et l’obsolète... Une nouvelle chance, un nouveau départ, un peu de poudre de perlimpinpin qui brille, une virginité en toc, un lustre qui disparaitra en deux coups d’éponge, mais quelques secondes de rêve, ce n’est pas rien, alors on ne va pas se les gâcher en faisant du mauvais esprit, surtout quand on s’appelle « Nouveaux Délits ».

Si la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil, comme l’écrivait Char, alors elle est au soleil pendant que d’autres sont au bureau, aussi spacieux soit-il. Alors, fait-elle vraiment souffrir cette lucidité ? Et si elle était justement la garante du rêve ? Entre la transparence et l’opacité, il y a la beauté de la translucidité, ce qui n’est pas sans rapport avec la poésie.

Aussi, je vous invite sans plus de blabla à la découverte des poètes de ce nouveau numéro. Je les ai choisis avec mon meilleur mauvais goût, clin d’œil à de pauvres petites idées fixes et préconçues et donc pas très neuves, de ce qu’est, doit être et ne peut pas être la poésie. Ne cherchez pas, la poésie n’y est déjà plus ! Souhaitons-nous plutôt de tirer le meilleur jus de cette année inédite et de le boire en chantant à tue-tête. Soyons sérieux : rions beaucoup et aimons plus encore !

Bonne année 2018 à vous toutes et tous et que la paix ferme le bec des imbéciles qui ne laissent pas passer la lumière.

CG

La poésie n’est pas un art pur, indépendant. Elle n’est que révélatrice. La poésie n’a pas besoin d’être, c’est tout le reste qui n’est pas, sans elle.

Cathy Garcia in Qué wonderful monde

(Nouveaux délits, coll. Les délits vrais éd. 2012)

AU SOMMAIRE

Délit de poésie dans l’irrespect total de la parité (mais c’est LA poésie) :

Pénélope Corps

Benoit Arcadias

Jean-Louis Millet avec six fragments de Psychorama holographique

Marc Guimo et des extraits de sa Réalité dispersée

Pablo Gelgon

Résonances :

Civilisé de Walter Ruhlmann, Urtica 2017

Tu écris des poèmes de Murièle Modély, Éd. du Cygne, 2017

Délits d’(in)citations, petits flocons mignons qui fondent au coin des pages.

Vous trouverez le nouveau bulletin de complicité au fond en sortant, il est en tout point pareil que l’ancien, en digne résistant à la hausse des tarifs postaux.

Illustrateur : Arnaud Martin

http://www.arnaudmartinpeintre.com/

L’homme d’Osa

Il descendait de la montagne,

il rentrait chez lui,

on lui a fait traverser le fjord

depuis Osa jusqu’à Öydvinstö.

Il avait la main ouverte,

il a offert de payer.

Mais l’homme d’Osa

Ne voulut rien entendre.

– Je veux payer ;

j’habite trop loin

pour te rendre la pareille.

– Eh bien, rends service

à un autre homme,

dit l’homme d’Osa,

et il reprit les rames.

Olav H. Hauge

in Nord profond

Paru en octobre dernier

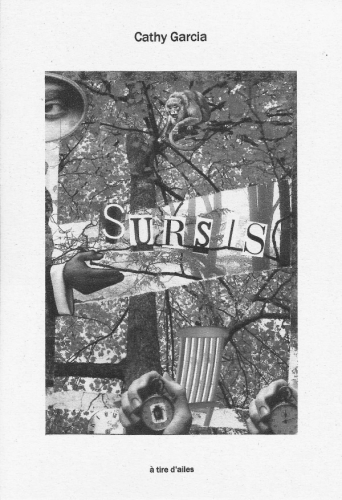

SURSIS

Treize micro-fictions poétiques, bizarres, décalées, dérangées… Dérangeantes ?

« Je l'observe avec étonnement et soudain, je vois ses lèvres venir s'écraser contre le rempart de verre et son regard virer au gris. Je la vois se retourner sur elle-même, cette crispation soudaine qui ne trompe pas. Je me demande, l’espace d’un instant, si elle pourra obtenir rapidement son sursis, puis je m'éloigne, je voudrais profiter du mien. »

10 € + 1,50 de port

neuf collages originaux (impression nb)

28 pages agrafées

papier 90 g calcaire,

couverture 250 g calcaire

100 % recyclé

autoédité à tire d’ailes

De cet ouvrage, a été réalisé un tirage de tête (épuisé) limité à 13 exemplaires, numérotés et signés avec illustrations en couleurs. Ces collages de format A4 sont maintenant en vente. Visibles sur http://ledecompresseuratelierpictopoetiquedecathygarcia.hautetfort.com/

Et toujours de la poésie À ÉCOUTER (et autres délires vocaux) sur http://cathygarcia.hautetfort.com/donner-de-la-voix/

et sur la chaîne youtube Donner de la voix.

Du fait maison avec les moyens et la technicienne du bord, pour le plaisir et le partage.

Nouveaux Délits - Janvier 2018 - ISSN : 1761-6530 - Dépôt légal : à parution - Imprimée sur papier recyclé et diffusée par l’Association Nouveaux Délits Coupable responsable : Cathy Garcia Illustrateur : Arnaud Martin Correcteur : Élisée Bec http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com

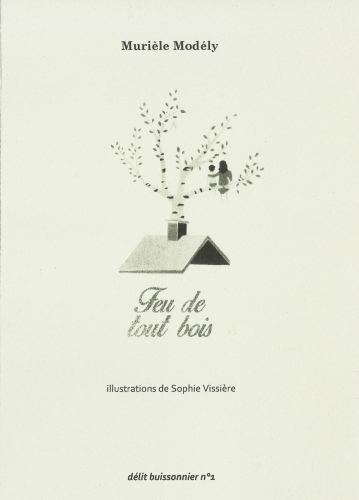

Dans ce recueil, Murièle Modély fait, encore une fois, en paraphrasant le titre, poème de tout bois. Chaque instant vécu devient poésie. Et quelle poésie : visions et épiphanies, sans cesse. Visions : « certains jours/la langue quitte la bouche/et se balade limace au-dessus de nos têtes » (cuisine). Vision apocalyptique dans voie basse. On pourrait même parler d’un livre des visions. Mais il y a des épiphanies aussi, et elles coïncident souvent avec les visions : le poème sommeil à citer en entier. Le quotidien, le passé (l’enfance) et le futur passés à la moulinette et réassemblés, avec quelques ingrédients : humour, voire dérision, lucidité, intelligence, maîtrise de la langue et dépassement du langage : «aujourd’hui, c’est la fête du couteau/c’est marqué en rouge à côté de la date/il y a la fête des mères, des pères/celle de la jupe, du voile/il y a aussi un jour/de l’amour/des morts/sans portable/sans voiture/sans électricité/la journée du lard ou du cochon/des seins/du saint des saints/des revendications, des recommandations/ de l’économie triomphante/du brame/des drames/des femmes/des hommes/(non, pas des hommes – question d’excroissance,/la case est trop petite)/vivre au fond/ n’est pas bien compliqué/il suffit de s’en tenir au mot du jour/composer décomposer, recomposer/une croix après l’autre/l’empilement des faits » (éphéméride)

Dans ce recueil, Murièle Modély fait, encore une fois, en paraphrasant le titre, poème de tout bois. Chaque instant vécu devient poésie. Et quelle poésie : visions et épiphanies, sans cesse. Visions : « certains jours/la langue quitte la bouche/et se balade limace au-dessus de nos têtes » (cuisine). Vision apocalyptique dans voie basse. On pourrait même parler d’un livre des visions. Mais il y a des épiphanies aussi, et elles coïncident souvent avec les visions : le poème sommeil à citer en entier. Le quotidien, le passé (l’enfance) et le futur passés à la moulinette et réassemblés, avec quelques ingrédients : humour, voire dérision, lucidité, intelligence, maîtrise de la langue et dépassement du langage : «aujourd’hui, c’est la fête du couteau/c’est marqué en rouge à côté de la date/il y a la fête des mères, des pères/celle de la jupe, du voile/il y a aussi un jour/de l’amour/des morts/sans portable/sans voiture/sans électricité/la journée du lard ou du cochon/des seins/du saint des saints/des revendications, des recommandations/ de l’économie triomphante/du brame/des drames/des femmes/des hommes/(non, pas des hommes – question d’excroissance,/la case est trop petite)/vivre au fond/ n’est pas bien compliqué/il suffit de s’en tenir au mot du jour/composer décomposer, recomposer/une croix après l’autre/l’empilement des faits » (éphéméride)